|

Titel: Predigt über Philipper 2,1–11: Jesus Christus – ein Vorbild für uns?, Predigtreihe in den Sommerferien 2007, 3. Predigt Autor: Marc Platten Datum: 08.07.2007 (Stand: Version ba71057 vom 24.03.2024) Adresse: https://mplatten.de/predigten/2007-07-08-predigt-ueber-philipper-2-1-11/ Inhalt: Wer ist Jesus Christus? Und wie können wir mit ihm leben – welche Konsequenzen hat dies? Bei Paulus finden wir Antworten. (1189 Wörter, ca. 6 Minuten Lesezeit.) |

Wer ist Jesus Christus? Und wie können wir mit ihm leben – welche Konsequenzen hat dies? Bei Paulus finden wir Antworten.

Predigt über Philipper 2,1–11: Jesus Christus – ein Vorbild für uns?

Predigtreihe in den Sommerferien 2007, 3. Predigt. Veröffentlicht 08.07.2007, Stand 24.03.2024, 1189 Wörter.

← Vorige Predigt der Reihe über Philipper 1,12–26

Revidiert für Palmsonntag, 24.03.2024

Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen!

Liebe Gemeinde, wie würden Sie auf die Frage: »Wer ist Jesus Christus« antworten? Und wie können wir mit ihm leben – welche Konsequenzen hat dies?

In der Geschichte der christlichen Lehrausbildung war diese Frage, »Wer ist Jesus Christus?«, eine Quelle für zahlreiche Diskussionen. Einige Antworten werden Sie in der heutigen Predigt hören. Hören wir, was der Apostel Paulus an die Philipper geschrieben hat:

Phil 2,1–11 (MP) Wenn es Ermahnung in Christus gibt und liebevollen Zuspruch, Gemeinschaft im Geist und herzliches Mitgefühl, dann vervollkommnet meine Freude, indem ihr dasselbe wollt (wie ich), dieselbe Liebe (füreinander) habt, einmütig und einträchtig seid (und) euch untereinander nicht in Selbstsucht oder Eitelkeit (anseht), sondern in Demut achtet und darin übertrefft, (und zwar) nicht, indem ihr das jeweils Eigene in Blick habt, sondern (auch) das des anderen.

Dann fährt Paulus mit einem alten Lied fort, das die ersten Christen gesungen haben, zum Beispiel anlässlich von Taufen. Wir nennen es heute den Philipperhymnus (Verse 6–11):

Seid untereinander so gesinnt, wie ihr es in Christus seid:

Er war in Gestalt Gottes,

hielt es nicht für einen Raub

Gott gleich zu sein,

sondern gab seine Rechte auf,

nahm Knechtsgestalt an,

wurde den Menschen gleich

und, der äußeren Gestalt nach als Mensch befunden,

machte er sich klein, indem er gehorsam wurde bis zum Tod,

nämlich dem Kreuzestod.

Deshalb erhob Gott ihn auch zur höchsten Höhe

und schenkte ihm den Namen,

der über allen Namen ist,

damit sich im Namen Jesu

alle Knie beugten

im Himmel, auf Erden und in der Unterwelt

und jeder Mund bekennt, dass

Jesus Christus Herr ist –

zur Ehre Gottes des Vaters.

Gott, wir danken Dir für Dein Wort. Amen.

Folgen

»Wenn es Ermahnung in Christus gibt …« setzt Paulus umständlich an, drückt eine Mutmaßung aus.

Ermahnung in Christus? Damit ist weniger die Kirchenzucht vergangener Zeiten gemeint als ein liebevolles aufeinander achthaben und ein offenes Ansprechen, wenn jemand auf Abwege irrt.

Gemeinschaft im Geist ist überall da, wo wir Christus bewusst Raum in unserem Leben geben. Einmütig und einträchtig zu sein ist schwieriger. Wir sollen eine Einheit in Christus sein, doch die Christenheit ist zerteilt in Konfessionen, Kirchen und Gemeinschaften. Das ist wie in dem Witz, wo sich ein katholischer und ein evangelischer Pastor treffen und sich einig sind: Es ist ein und derselbe Gott. Und beim Abschied sagt der katholische Pastor zum anderen: »Wir dienen beide Gott: sie auf die ihre Weise und ich auf die seine.«

Die Einmütigkeit kann noch wachsen, jeder wähnt alle Fülle an Erkenntnis bei sich selbst – damit wären wir wieder beim Thema Sünde. Paulus sagt: flieht das! Setzt alles daran, einmütig zu sein. schreibt, wie das gehen soll: indem die Philipper, und auch wir, versuchen, Eitelkeit, Selbstverliebtheit, Besserwisserei, das selbstsüchtige »allen das gleiche – mir das meiste«-Denken abzulegen. Paulus sagt: Versucht stattdessen, zuerst nach dem Wohl des Nächsten zu schauen und erst dann nach euch selbst.

Dann schließt er das Lied über die Demut und den Gottesgehorsam Jesu Christi als ein Beispiel an. Seinem Vorbild sollen wir nacheifern.

Christus- und Menschenbild

Jesus Christus war Gott gleich (V. 6), lautet die zentrale Aussage darin. Er »hielt es nicht für einen Raub« – das heißt, dass Christus sich seine Göttlichkeit nicht erst verschaffen, sie »rauben«, musste. Ich habe beim Übersetzen mit diesen Worten gerungen (οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ). Diese Redewendung kommt einem zu Recht (alt-)griechisch vor, denn sie stammt aus einem anderen Kulturraum und wird auch durch Übersetzung nicht verständlich. Paulus möchte damit eigentlich sagen, dass Christus als eine der drei Personen Gottes göttlich war. Doch er hielt daran nicht mit aller Gewalt fest, sondern ließ los, ließ seine Göttlichkeit als etwas, das nicht von dieser Welt ist, fahren. Christus wurde auch ganz Mensch.

Er »nahm Knechtsgestalt an«, heißt es in dem Lied, und weiter: »wurde den Menschen gleich«. Hier lauert die nächste Irritation: heißt Mensch sein gleich Knecht sein? Was für ein irritierendes Menschenbild.

Andererseits gibt es Dinge, denen sind wir Knecht. Atmen, essen und trinken müssen – als Kreaturen sind wir dem unterworfen. In moralischer Hinsicht gilt ein anderer Zwang: Wir können nicht Nichtsündigen (non posse non peccare).

Die Bibel erzählt, wie die ersten Menschen sich über Gottes Regeln im Paradies hinwegsetzten. Dies führte zur Trennung und die Sünde war in der Welt. Das ist mit der »Knechtschaft« im Lied gemeint: dass wir nicht vermeiden können, schuldig zu werden. Wir sind »jenseits von Eden«.

Gott ist in Christus Mensch geworden, hat sich im Menschen Jesus seiner Möglichkeiten entäußert, wurde schwach, sterblich, endlich, begrenzt. Der Herr wurde Knecht. Das ist, was Paulus schreibt, aber eben mit Metaphern seines Kulturkreises und diese passen nur mit etwas drücken, ziehen, rütteln und schütteln auf unsere Prägung, unser Verständnis.

Christus war anders

Gott ist in Christus Mensch geworden, hat sich im Menschen Jesus seiner Möglichkeiten entäußert, wurde schwach, sterblich, endlich, begrenzt. Der Herr wurde Knecht.

Ein Unterschied bleibt: Christus entsprach der ersten Schöpfung Gottes, war wie die Menschen vor dem Sündenfall in der Lage, nicht zu sündigen (vgl. Hebr 4,15). Vielleicht erklärt das, warum er solche Anziehungskraft auf Menschen ausübte und immer noch ausübt.

»Er macht sich klein«, hörten wir (V 8). So klein, dass er sein Leben hingab zur Rettung aller, die an ihn glauben. Die Perspektive wechselt (V. 9–11), schaut auf Gott als den Handelnden. Indem Christus den Tod überwunden hat, hat er unübersehbar auf Gott gewiesen.

Indem Paulus dieses alte christliche Lied heranzieht, will er also Jesu Verhalten als vorbildlich anführen: Christus war demütig, gehorsam und hat sein Leben zu unserer Rettung hingegeben.

Schluss

Paulus erinnert an die Vergebung und den Beistand Jesu Christi, denn dies gilt immer noch. Wenn wir dies mitbedenken, hören wir den Predigttext richtig, kann Nachfolge gelingen: Paulus predigt kein Gesetz, sondern ermutigt nicht perfekte Menschen, den Beistand Gottes ernst zu nehmen. Versuchen wir, Christus nachzueifern, unsere Nächsten im Blick zu haben. Wie das gehen kann?

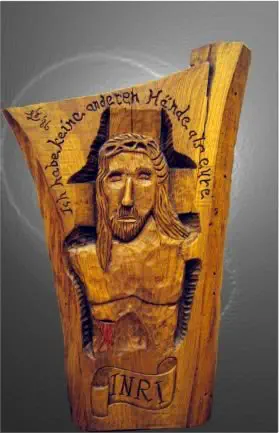

Als während des Zweiten Weltkrieges alliierte Bomber die Stadt Münster angriffen, wurde die katholische Kirche St. Ludgeri getroffen. Als man die Kirche aufzuräumen begann, stießen die Leute auf das Kruzifix. Es war beinahe zerstört, dem Christus waren die Arme und Hände abgerissen worden.

Doch die Gemeinde beschloss, dieses Kreuz zu behalten, und im nächsten Jahr schrieben sie darüber: »Ich habe keine anderen Hände als eure«.

Diese Geschichte illustriert, was Paulus den Philippern geschrieben hat. Es ist eine Variante dessen, was Jesus uns aufgibt: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (Lk 10,27). Wenn wir dies versuchen, stellen wir unsere Hände und Herzen in den Dienst Gottes.

Ich komme auf meine Frage vom Anfang zurück: »Wer ist Jesus Christus, wie können wir mit ihm Leben?« Gott schenke uns Antworten, die uns weiterbringen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Nächste Predigt der Reihe über Philipper 2,12–18 →